モーダルシフトが進まない理由は?7つの課題と解決策をご紹介

トラック輸送などの自動車輸送から鉄道や船舶での輸送へと転換するモーダルシフトは、トラックによるCO2排出量を削減することから、地球温暖化への対応策の一つとして推進されています。一方で、従来の輸送方法からの転換がなかなか進まないのも事実です。

今回は、モーダルシフトの概要と共に、モーダルシフトが進まない理由、現在の国の取り組み、モーダルシフトを進めるために荷主企業に求められることを解説します。

モーダルシフトとは?求められる背景

まずはモーダルシフトの概要と求められる背景を見ていきましょう。

モーダルシフトとは?

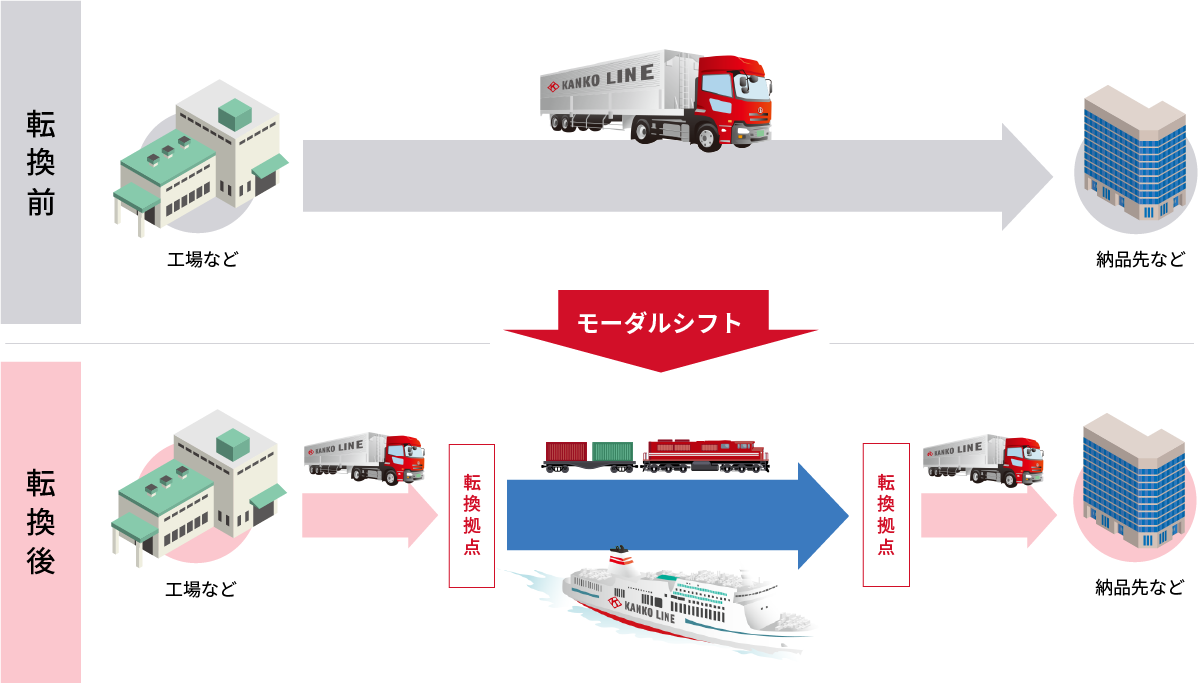

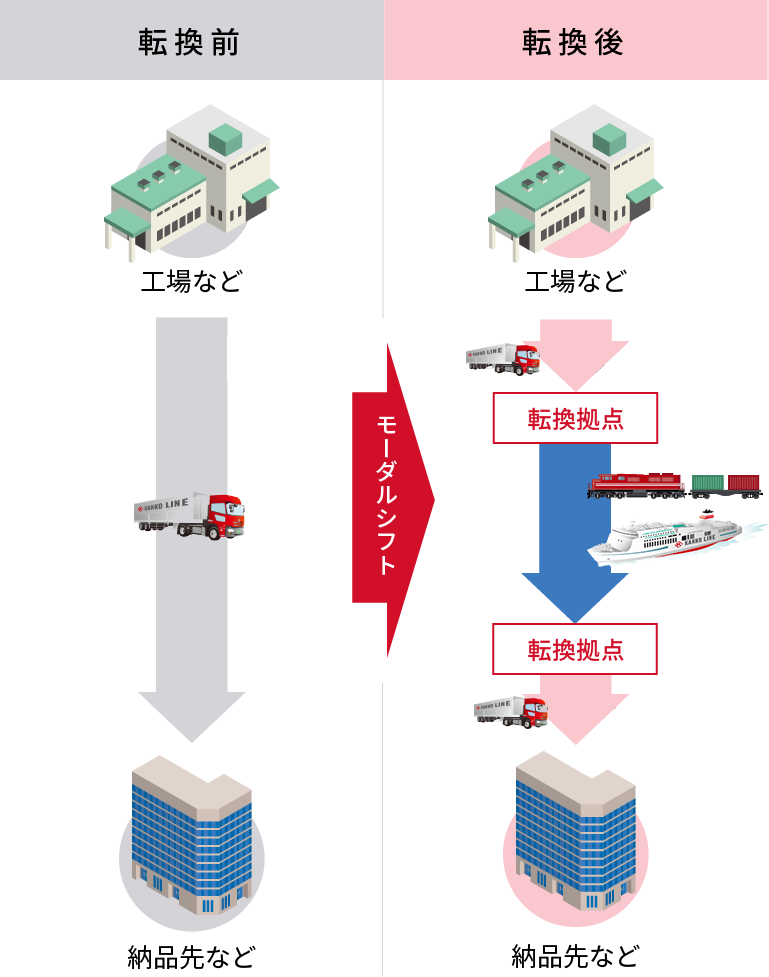

モーダルシフトとは、トラックなどの自動車による貨物輸送を、鉄道や船舶のような、よりCO2排出量が少なく環境負荷の低い輸送手段へ転換することを指します。

国土交通省によれば、排出されるCO2の量は輸送手段によって違いがあり、鉄道輸送はトラック(営業用貨物車)に比べて約1/11、船舶輸送は約1/5(※)となっています。

モーダルシフトを実施することで、CO2排出量を大幅に削減することが可能になります。

【関連リンク】

モーダルシフトとは?メリットから課題、失敗しないためのチェックリストをご紹介!

モーダルシフト実施後の貨物輸送の流れ

モーダルシフトを実施すると、従来のトラックのみの輸送が、トラックと船舶、もしくはトラックと鉄道といった輸送に変わります。

出荷元の拠点や納品先の最寄りの転換拠点までの距離はトラックで輸送し、メインとなる長距離区間は鉄道か船舶で輸送します。

モーダルシフトが求められる背景

昨今、物流企業や荷主企業は、モーダルシフトを推進することが求められています。

その背景として、昨今の猛暑などによって体感できる地球温暖化の深刻さが挙げられます。日本は2050年までに温室効果ガスの排出を全体として実質ゼロにすることを目標に掲げており、直近では2030年までに-46%(2013年度比)、2035年度までに-60%(2013年比)の目標があります。CO2排出量の削減は、待ったなしの状況にあります。

さらに、物流に関係する企業の多くは、昨今の人手不足や働き方改革の観点からの「物流2024年問題」によるドライバー不足やコスト削減の課題に直面しておりモーダルシフトによる物流効率化は有力視されています。

【関連リンク】

モーダルシフトが2024年問題の解決策になる理由とは?フェリー輸送のメリット・ポイントも解説!

モーダルシフトの船舶輸送が物流課題を解決できる理由とは?種類から船舶の活用方法を解説!

ドライバー不足時代の物流最適化とは?モーダルシフト成功のポイントを解説

モーダルシフトが進まない理由7つ

一方で、モーダルシフトは、現状、進んでいないといわれています。その理由として次のことが挙げられます。

1.リードタイムが伸びる可能性がある

トラック輸送と比較して、鉄道や船舶輸送はリードタイムが伸びる可能性があります。いつも当日配送で進めていたところが、翌日配送になってしまう恐れもあり、うまく調整する必要があります。またリードタイムの変更ができない場合も少なくありません。

2.輸送品質の低下・欠航などの可能性

特に海上輸送はイメージ的に「波による揺れが大きいのではないか?」という不安を持っているケースがあります。輸送品質の低下や欠航などが起きるリスクが懸念されています。

3.輸送コストが増加する恐れ

モーダルシフトでかえって輸送コストが増加する恐れもあります。実際は輸送距離が長いほど物流コストが割安になり、トラックに比べて一度の輸送量を増やせるため、コスト削減につながる可能性もあります。しかし初期投資や運用コストの増加の可能性もあるため、コスト効率の面で不安を感じることもあります。

4.現行の運送会社で特に不満はなく、関係も絶てない場合がある

現在利用している運送会社に不満がなく、長年築いてきた関係を絶てないといったケースも少なくありません。海上輸送を手配するイメージがわきにくいのも要因といえるでしょう。

5.出荷ロットがまとまらないことがある

モーダルシフトは大量の貨物を一度に運べる点にメリットがありますが、そこまで出荷ロットがまとまらないことがあります。

6.適正なルートが見つからないことがある

納品先によっては、適正なルートが見つからず、リードタイムの調整の件も加味すると、従来のトラック輸送と比べてルートの最適化がむずかしいという課題です。

7.相談先を見つけにくい

船舶や鉄道による輸送はこれまで利用したことがない荷主も多く、モーダルシフトに関しても、検討はするものの、誰に相談すればいいかわからずに足踏みしているといったケースも少なくありません。

モーダルシフト推進のための国の取り組み

モーダルシフト推進のために、国はさまざまな取り組みを進めています。

国のモーダルシフトに関する取り組みは、主に「行政の取り組み」と「企業への支援」、その他の取り組みに分かれます。

行政の取り組み

1.補助金制度

国土交通省による「モーダルシフト等推進事業」では、トラック輸送から船舶輸送などへの転換を行う企業に対し、運行経費や設備導入に対して補助金を交付しています。

2.内航海運の機能強化

国内港間をつなぐ内航船は老朽化が進んでいることから、代替建造支援が行われています。また船員の人手不足対策として、内航海運分野への若手人材の育成や女性活用を推進しています。

3.フェリー・RORO船の活用促進

トラックごと貨物を運べるフェリーやRORO船の輸送能力を強化するべく、港湾施設の整備・効率化を行っています。

【関連リンク】

RORO船とは?フェリー輸送の違いについて解説|関光ロジNEXT株式会社

企業への支援

1.企業への経済的支援

企業がモーダルシフトを実現した際の輸送コストの差の補填、港湾内物流拠点や倉庫といった物流施設の整備などに対する補助を行っています。

2.情報提供・マッチング支援

地域の物流リソースを可視化し、荷主企業と内航船事業者、港湾管理者とのマッチングを実施しています。これにより、地域の物流ネットワークの再構築を図っています。また国土交通省は公式サイト上で成功事例の紹介や「内航海運へのモーダルシフト利用検討ガイド」などを通じた情報提供も行っています。

3.グリーン物流パートナーシップ会議の開催

グリーン物流パートナーシップとは、荷主と物流事業者の協働によるCO2排出削減へと取り組むことを指します。会議では優良事例の紹介や優良事業者への大臣表彰などを行っています。

モーダルシフトを進めるために荷主に求められること

モーダルシフトを進めるために荷主に求められることとして、次の点が挙げられます。

成功事例に学ぶ

すでにモーダルシフトの成功事例は多数あることから、自社が現在持っている課題と同じ課題を持っていた企業の成功事例を見つけるのも一案です。

輸送条件の再検討

輸送ルートやコストの最適化、リードタイムの調整、発注ロット数のコントロールなどを行い、輸送条件を再検討することで、最適なモーダルシフトを実現できる可能性があります。

補助金制度の利用

モーダルシフトに積極的に取り組む企業については、取り組み内容によっては補助金を得られることがあります。該当する補助金がないか検討してみましょう。

モーダルシフトの優良パートナーの選定

モーダルシフトは、従来の運送会社では対応できないことも多いでしょう。そこで、船舶輸送に通じた、新たに優良なパートナーを選定することをおすすめします。

選定で最もポイントになるのは、ただ専門知識を有するだけでなく、自社の課題解決のために最適な提案を行ってくれる事業者であるかどうかです。

まとめ

モーダルシフトは、国を挙げて推進されている持続可能な社会と物流を実現するための重要な施策であり、CO2排出量の削減やドライバー不足への対応、長距離輸送における物流コスト削減などの数々のメリットが期待できます。一方で、リードタイムが伸びる可能性がある、海上輸送による輸送品質の低下、輸送コスト増加への心配など課題があります。

成功事例に学びつつ、輸送条件の再検討を行い、最適なモーダルシフトの形を見つけましょう。

関光ロジNEXTでは、フェリー輸送でモーダルシフトをサポートいたします。

高速フェリーを利用した安定したリードタイム、輸送品質の向上、輸送コストの削減効果が見込めます。国内外の道路を走行可能なシャーシを使用するため、積み替えもなく、リードタイムの調整を行いやすいのも特徴です。

詳細は、ぜひ下記のページをご覧ください。