共同配送とは?メリット・デメリットを徹底解説!

人手不足や物流2024年問題、物流コスト増加や業務効率化の必要性が高まる昨今、共同配送が注目されています。複数の荷主で共同して配送する仕組みであり、メリットとデメリットの両方が存在します。

そこで今回は、共同配送の定義や仕組み、メリット・デメリット、共同配送の課題解決のポイントを解説します。これから共同配送に取り組む際、見直しを図る際などにお役立てください。

「国内輸送サービス」のご案内

共同配送とは?

共同配送の概要を解説します。

共同配送とは?

共同配送とは、複数の荷主が同一の車両を使用し、配送エリアや配送ルートを共有する仕組みを指します。

共同配送は国において持続可能な物流施策に位置づけられており、国を挙げて推進されている配送方法です。

従来は、複数の荷主はそれぞれがトラックなどの車両を利用して配送を行っていましたが、共同配送では一つの車両を使用して共同で配送することから、車両の数と配送コストを削減することが可能です。

共同配送が推進される背景

国内の労働力不足による物流業界の人手不足が深刻化している中、トラックドライバーの長時間労働規制による人手不足、物流コスト高騰など、物流にまつわる課題は数多くあります。これらの課題解決の一手段として、配送効率化や物流コストの削減などの効果が期待できる共同配送に注目が高まっています。

またトラックの台数を減らせることから、車両走行中に排出されるCO2の削減につながり、地球温暖化対策に貢献する手法でもあります。

荷主にとっては、コストの最適化や業務効率化、ドライバー不足の解消などのメリットが得られることもあり、すでに多くの企業が共同配送を実施しています。

共同配送の仕組み

共同配送の仕組みを詳しく見ていきましょう。大きく分けて「1.配送センター集約方式」と「2.ミルクラン方式」の2つの方式があります。

1.配送センター集約方式

配送センター集約方式とは、各荷主の荷物をまず一つの配送センターに集約した上で、そこから配送先まで運ぶ方式です。

メリット:配送センターに集約することで、同じ配送先の荷物を同じ場所で積み込めるほか、配送センターが仕分けや積み込みを行うため、輸送コストやリードタイムの最適化、手間の削減につながります。

2.ミルクラン方式

ミルクラン方式とは、トラックが各荷主のもとに巡回し、順次、トラックに荷物を集め、最終的に一つの配送先まで運ぶ方式です。

メリット:最適なルートを選定できることから、配送効率の向上とコスト削減につながります。複数の配送先を一度に回ることで、トラックの走行距離が削減できることから、CO2排出量削減にもつながります。

共同配送のメリット・デメリット

共同配送には、メリットとデメリットがそれぞれ存在します。

メリット

・物流効率化・物流コスト削減

共同配送では、複数の荷主の荷物を1台のトラック車両に積むことで、積載効率に無駄がない状態で車両を有効活用できます。従来よりも運ぶ車両台数を削減でき、輸配送効率を高められます。その結果、物流コストの削減につながります。

・ドライバー不足への対応

トラックの車両台数を減らせれば、ドライバーが不足している物流業界の課題解決につながります。昨今は、トラックドライバーの時間外労働の上限規制による諸問題である「物流2024年問題」を受け、業務効率化が叫ばれています。そうした中、共同配送はトラックドライバーの稼働人数を減らせる一つの有効な解決策です。

【関連リンク】

ドライバー不足時代の物流最適化とは?モーダルシフト成功のポイントを解説

ドライバー不足の対策方法とは?

・CO2排出量削減への取り組み推進

トラックの車両台数を削減することは、すなわち、CO2排出量を削減するための取り組みを推進できることになります。環境負荷の低減および持続可能な物流の推進につながり、会社としての責任を果たすとともに、SDGsやESG経営に取り組む場合はその一つの有効な施策となります。

デメリット

・リードタイムの延長・コスト増のリスク

共同配送により、リードタイムが長くなり、時間の制約が厳しくなる傾向があります。そのため、できる限り効率的に荷積み・荷卸しなどを実施する必要があります。また配送の料金体系によってはコストが増すリスクがあります。

・柔軟な対応がむずかしい

共同配送により、荷物の変更や追加、配送先の追加など、柔軟な対応が行いにくくなります。緊急対応が必要になった場合に備えて、他の対策を検討する必要があるでしょう。

・配送管理のハードルが上がる

自社のみのトラック輸送であれば、配送状況の把握は容易に行えましたが、共同配送を行うと配送状況の把握や荷物の追跡などがむずかしくなることがあります。従来、リアルタイムで配送管理を行っていた企業は、特に課題に感じることがあります。

・話し合いの上で料金の取り決めを適切に行う必要がある

共同配送に関わる配送業者と交渉を行い、ちょうどよい料金を取り決める必要があります。しかし料金は他の荷主との連携が必要になり、十分な話し合いのもとで、新たに設定することが求められます。

「国内輸送サービス」のご案内

共同配送の課題解決のポイント

共同配送の課題解決のポイントをご紹介します。

料金体系の確認

共同配送を行っている運送会社や配送センターの料金体系をしっかりと確認しましょう。従来のような個別配送と共同配送とでコストはどのくらい変わるのか具体的に試算することが欠かせません。

システム連携

リアルタイムの配送管理がむずかしいデメリットを緩和するために、荷主が確認できる情報共有システムが運用されることもあります。システムによる配送管理・情報共有を重視する場合は、業者選定の際、システム利用が可能かを確認しておくと良いでしょう。

密なコミュニケーションによる柔軟な対応

従来と比べて柔軟な対応がむずかしい共同配送においては、緊急対応が発生した場合に最善の方法を取ることができるよう、あらかじめ関係各社との密なコミュニケーションをとっておくことも一案です。いざというときに対応しやすいといえるためです。

優良パートナー企業との連携

共同配送に取り組む際には、優良なパートナーとなり得る共同配送を担う事業者を選定しましょう。物流コストの最適化や柔軟な対応などに親身になって対応してくれる優良なところを選ぶことをおすすめします。

まとめ

共同配送は、物流効率化や物流コスト削減、ドライバー不足への対応、CO2排出量削減への取り組み推進などさまざまなメリットが期待できる一方で、輸送コストがかえってかさんでしまったり、リードタイムが延びてしまったりする懸念があります。

そうした中、ポイントになるのは、優良な共同配送事業者を見つけることです。

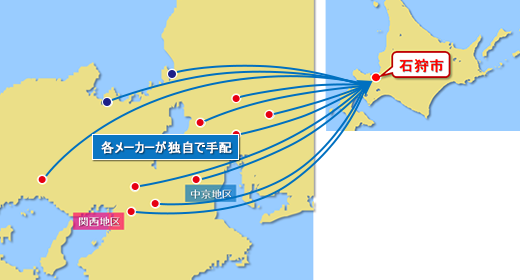

共同配送や長距離共同輸送でお困りの場合は、関光ロジNEXTにご相談ください。

弊社では、これまでも、異業種の会社と連携した共同幹線輸送の取り組みなどを進めており、グループ会社である阪九フェリー、新日本海フェリー、東京九州フェリーの利用を中心とした海上輸送を推進し、物流の効率化と労働力の省力化、CO2削減にも取り組んでおります。

食品メーカー様、日用雑貨メーカー様、物流機器メーカー様の異なる業種3社の貨物を組み合わせた共同幹線輸送を実現した事例もございます。ぜひお気軽にご相談ください。

国内物流の主な輸送事例|フェリー輸送のパイオニア:関光ロジNEXT株式会社

「国内輸送サービス」のご案内